Однако вскоре после исполнения заветной мечты, они испытали разочарование и тоску: оказалось, что "Лига Наций" – прототип ООН – бесполезна, а западные демократии того времени преследуют собственные корыстные цели.

Большие надежды

Ожидания не совпали с реальностью. Чтобы разочароваться и потерять доверие к организации "Лига Наций", балтийским лидерам потребовалось около 10-15 лет. Еще в 1933 году министр иностранных дел Латвии Волдемарс Салнайс, разглядел в "Лиге Наций" "психологическую депрессию".

По воспоминаниям современников, связано это было с тем, что внутри организации провоцировались конфликты, а мнение маленьких государств не учитывалось. Кроме того, "Лига Наций" показала себя нежизнеспособным институтом, так как инициаторы создания международной организации, США, сами в нее вступать отказались.

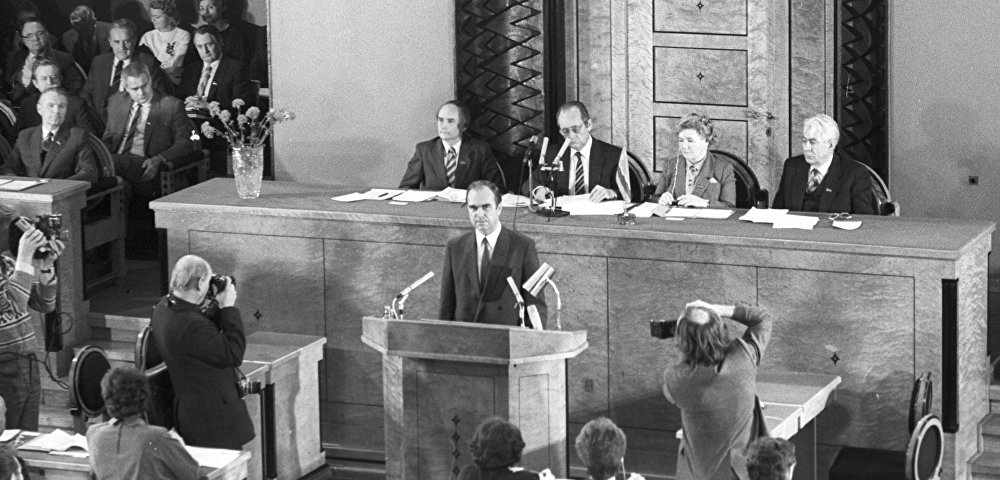

Однако первые тревожные звоночки поступили еще в самом начале демократического пути Прибалтики. Так, еще в 1920 году странам Балтии отказали во вступлении в "Лигу Наций". В своей речи на заседании Учредительного собрания от 18 февраля 1921 года министр иностранных дел Латвии Зигфрид Анна Мейеровиц (1921–1924) заявляет следующее: "Мы подчеркнули, что [решение Лиги Наций] несправедливо по отношению к нам, особенно потому, что другие государства, такие как, например, Албания, у которой даже не закреплены границы, все же приняты".

Далее министр сообщает: "Еще в Женеве мы заметили, что вопрос о принятии Латвии в "Лигу Наций" зависит от отношения великих держав. Не прошло ни одного заседания, на котором бы самые значимые фигуры "Лиги Наций" не говорили красивых слов бедному народу Армении. Тем не менее на Лондонской конференции три великие державы отказались принимать Армению в "Лигу Наций". И хотя Пятая комиссия и "Лига Наций" высказались "за" принятие Армении, после Лондонской конференции последовал отказ; принятие Армении не просто отложили, а отвергли. Такая ситуация ясно доказывает, что принятие новых государств в большей мере зависит от мнения лидеров Антанты в данном вопросе.

Большие разочарования

По заявлениям делегаций Ирана, Колумбии и Италии, истинная причина этого решения крылась в том, что союзники просто-напросто боялись реакции Москвы и не хотели ее провоцировать. Западные державы решили принять страны в "Лигу Наций" только после разгрома анти-коммунистических сил в России, когда стало понятно, что нужно "подобрать" Прибалтику, чтобы она не досталась СССР. Более того, западные державы считали, что необходимо создать сильные правительства на берегах Балтийского моря с целью противодействия как большевизму, так и немецким планам.

В начале государственного строительства, внешнеполитический курс Балтии был ориентирован на Великобританию, так как в ней видели понимающего старшего товарища. Однако всего год спустя после признания независимости, Великобритания приняло решение о прекращении прямого вмешательства в дела Прибалтики.

Так случилось и 1 декабря 1924 года, когда в Таллине произошел коммунистический путч, грозивший Эстонии интервенцией со стороны Советской армии, которая собиралась прийти на помощь эстонским революционерам. Эстония неоднократно обращалась за помощью к правительству Великобритании, но оно отказалось отправлять свой флот к берегам Балтийского моря. Вместо этого оно стало продавать Эстонии дорогостоящее, но изношенное и испорченное оружие. Британцы опасались, что оружие может попасть в руки большевиков, а потому решили убить двух зайцев одним ударом: продемонстрировать Эстонии свою поддержку, а заодно и заработать на этом.

В 1938 году Латвия, Эстония и Литва по примеру Скандинавских стран объявили о своем военном нейтралитете, и тем самым отказалась от специальных обязательств, предусмотренных Статьей 16, согласно которой все страны-члены организации "Лиги Наций" были обязаны прийти на помощь пострадавшей от чужой агрессии стране. Кстати, данный пункт – прообраз современной пятой статьи Устава НАТО.

Что касается коммуникации с Россией в межвоенный период, то сейчас это кажется фантастикой: Эстония и Латвия усердно пытались не портить отношения с большим восточным соседом. В частности, правительства стран избегали вовлечения в любые антисоветские движения и заговоры, дали согласие открыть доступ к своим портам и железным дорогам для советского транзита по рекордно низким тарифам, были даже предприняты попытки подписать совместный договор о ненападении и разоружении.

Западные державы использовали Прибалтику – и это понимали политики того времени. Возникновение новых государств было выгодно членам альянса "Антанты", так как отвечало целому ряду их геополитических интересов: одновременно ставило палки в колеса и Советскому Союзу, и Германии с ее ревизионистскими настроениями, и даже ускоряло процесс разрушения империй – Германской, Австро-Венгерской, Османской, подавая автономиям плохой пример по выходу из империи.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.